L’église St-Pierre-es-Liens

Le contexte historique de sa construction : Le début du XVe siècle fut en limousin, une période de misère et d’insécurité. Les ravages de la guerre de cent ans, les pillages des brigands et une succession de fléaux naturels, de mauvaises récoltes entraînaient les famines. Les épidémies de peste revenaient périodiquement. Ces fléaux continuaient ceux du siècle précédent jusqu’aux environs de 1450 où, les anglais chassés de France, on vit renaître la campagne limousine. Les préoccupations de ces temps troublés ne portaient guère sur la construction d’édifices du culte. Seules trois églises furent bâties dans la première moitié du siècle en Corrèze, dont l’église de Sarran, alors qu’une dizaine d’édifices furent édifiés entre 1450 et 1470.

La construction de l’église : La maison de Gimel fit construire au nord-est du château, vers 1409 ou 1410, une chapelle qui devint l’église paroissiale.

Dédiée à Saint-Pierre-ès-Liens, elle a pour patron secondaire l'archange saint-Michel. Elle est une des très rares anciennes églises qui porte une date. Autour de la clef de voûte de sa première travée, recouvrant la tribune, on lit en minuscules gothiques : Anno Domini MCCCCIX (1409), fin de la deuxième période du gothique rayonnant. La nervure en est légère et torique, sans listel ; elle repose, dans une travée, sur un groupe de colonnettes à bases communes, mais à chapiteaux distincts. Le saint-Pierre à tiare simple, en mitre, décore la clé de voûte du sanctuaire. A l’extérieur, en haut des murs, des modillons romans attestent, probablement, la présence d’une construction romane primitive. Le sanctuaire à mur droit est suivi d'une sacristie voûtée. La travée qui la précède, aux armes des de Gimel, seigneurs d'alors, a été flanquée par l’abbé Beaujean de deux chapelles latérales, dans le style général, qui ont donné au vaisseau un plan crucial dont il était dépourvu. Ce fut le 12 avril 1885 que M. Beaujean proposa au conseil de fabrique l'agrandissement de l'église compte tenu de l'afflux de population . ...

Avant l'agrandissement, il existait deux petites chapelles, l'une à droite et l'autre à gauche; la première dédiée à la sainte-Vierge appartenait aux seigneurs de Bity, et la seconde consacrée à saint-Michel aux de Combarel du Gibanel, châtelains de la Rebeyrotte. On voit encore, à gauche en entrant, une troisième chapelle, vocable sainte-Radegonde (1680) où se trouvent les fonds baptismaux. Elle fut d'abord aux du Monteil, bourgeois, puis au XVIIIe siècle, aux de Combarel.

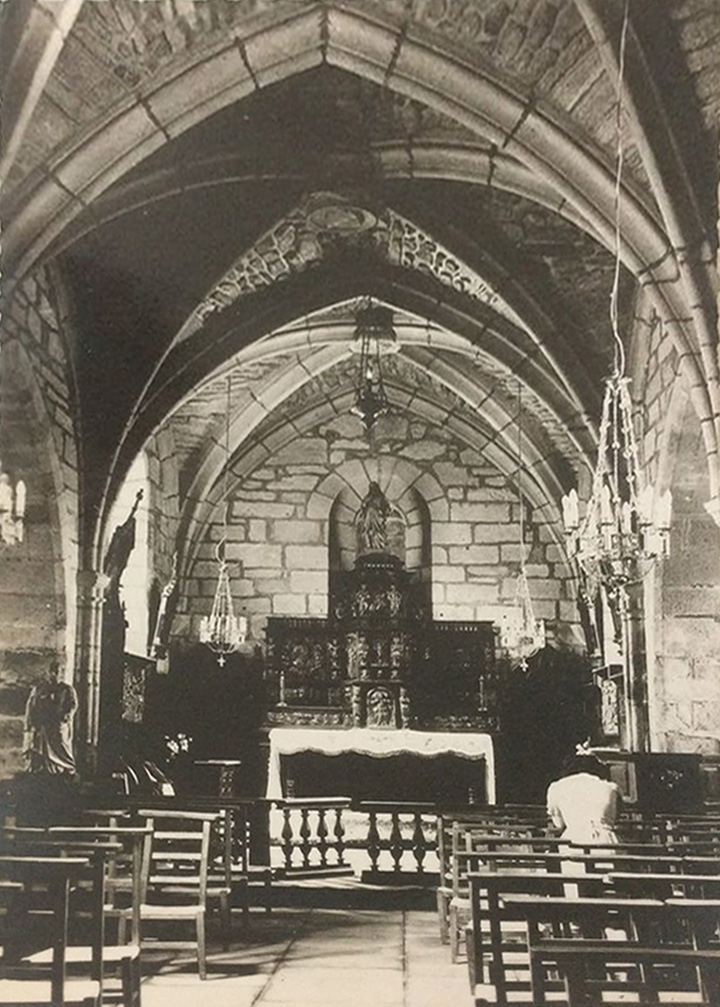

Le maître-autel : Autrefois, le maître-autel appartenait à la chapelle des Récollets de Tulle qui le vendirent vers 1700 à notre paroisse. Il est surmonté de deux tabernacles superposés, ornés d'anges en relief. Le premier portant l'image du Bon Pasteur, le deuxième, le Crucifix avec saint-Pierre et saint-Paul sur les côtés. Au dessus est une exposition ou baldaquin, soutenu par quatre anges, les deux de devant portant, l'un, la sainte Face, l'autre, la sainte Tunique de Notre Seigneur. Dans le fond, saint-François d'Assise en extase.

Le retable, copié au XXe siècle, par un artisan, Germain Val, du Monteil, plus artiste qu’artisan, réutilise des parties sculptées au XVIIe.

Description des tableaux représentant les noces de Cana et la cène : Sur les murs latéraux du choeur se trouvent deux panneaux de bois sculpté du XVIIe siècle, représentant les noces de Cana, sur le mur nord et la Cène, sur le mur sud. Ces deux tableaux sont classés monuments historiques depuis 1970.

Les Noces de Cana : Les épisodes de la vie de Marie ont été une source d’inspiration pour les artistes limousins ; aucun d’eux n’a été oublié, même si certains ont été plus rarement représentés. Ces représentations multiples de la Vierge, expriment toute la dimension du personnage de Marie dans la région. Les Noces de Cana constituent l’un des très rares épisodes où Marie apparaît au cours de la vie d’adulte du Christ. L’Evangile de Jean en est l’unique source.

En Limousin, ce thème a peu séduit les artistes. Les sculpteurs de Lubersac et de Vigeois, qui ont pourtant largement développé dans la pierre le récit évangélique, l’ignorent. L’église de Sarran est la seule à posséder un bas-relief remarquable sur le thème des Noces de Cana.

Sculpté dans le bois, il a aujourd’hui perdu toute trace de sa polychromie et se présente avec une grande sobriété. Derrière une table rectangulaire sont assis de droite à gauche : la mariée, richement parée, la Vierge nimbée, le marié dont le costume permet de dater le bas-relief du début du XVIIe siècle, puis un convive, à moins qu'il ne s'agisse du maître de maison, vêtu à la mode de Louis XIII. Ce dernier lève la main droite, faisant sans doute signe à ses serviteurs d'apporter de nouvelles jarres. Marie, de la main droite, implore son Fils, afin qu’il fasse un miracle. Le Christ, également nimbé, occupe l'extrémité droite de la table. Il bénit de la main gauche trois jarres richement travaillées, à anses, remplies d'eau qu'il transforme en vin, tandis qu'un jeune serviteur en apporte une quatrième.

La Cène : Le pays d’Ussel en compte trois représentations. A Sarran, l’artiste a confondu deux épisodes distincts de la vie du Christ : l’annonce de la trahison et l’institution de l’Eucharistie, thème dominant de l’œuvre.

Il est difficile de vouloir mettre un nom sur chaque visage, les représentations sont stéréotypées. Deux hommes surtout se détachent : Jean et Judas. Jean a une attitude très recueillie, les mains croisées à plat sur la poitrine, séparé de Jésus. Judas est assis à gauche, au premier plan, sur un tabouret, serrant dans sa main droite la bourse qui renferme les trente deniers de la trahison, en essayant de la dissimuler. Un autre disciple peut être identifié avec certitude : Simon-Pierre, par son crâne à moitié chauve, encore garni sur le devant d’un toupet, et par le geste qu’il fait de la main. Le Christ nimbé, est placé au centre de la table, six apôtres sont assis d'un côté, six de l'autre, attentifs et recueillis. Toute la scène est centrée sur le geste du Christ, consacrant le pain qu’il tient dans la main gauche. L’agneau pascal a disparu de la table.

Placés toutes deux, près de l’autel, ces compositions symbolisent le sacrement de l’Eucharistie et proclament sa sainteté en un temps où la contre-réforme catholique réaffirme le dogme face aux troubles du protestantisme.

Les statues : Parmi les statues qui ornent l’intérieur de l’église, seule Notre-Dame de Pitié a une certaine antiquité. Elle semble remonter à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle car c’est à cette époque, que se répandent dans nos églises ces représentations de la Vierge et du Christ, ces « Pietàs ». C’est l’un des supports de la piété populaire de cette période où se perpétue le souvenir des misères de la guerre de cent ans. La création artistique en subira l’influence en privilégiant les représentations des événements de la Passion du Christ. Sculpté d’abord dans la pierre, puis dans le bois, ce thème succède à la scène du Calvaire et précède la Mise au Tombeau. Il exprime la douleur de Marie soutenant le corps du Christ mort.

Le grand Christ qui est en face de l’autel porte la date du 23 mai 1852. ... Ce chêne, dont la croix est faite fut offert par la famille Orliaguet, du Cher.

Les cloches : Dans le clocher-pignon existent deux baies où se balancent deux cloches. La plus petite est l'une des plus anciennes du diocèse de Tulle (1493). L'autre portait la date de 1735. Fêlée en juin 1846, elle fut refondue en août 1847 et remontée en août 1848. Le nom du maire, Simon Madelmon, du curé, Jean Marvy et des conseillers de Fabrique, se trouve gravé sur la dite cloche.

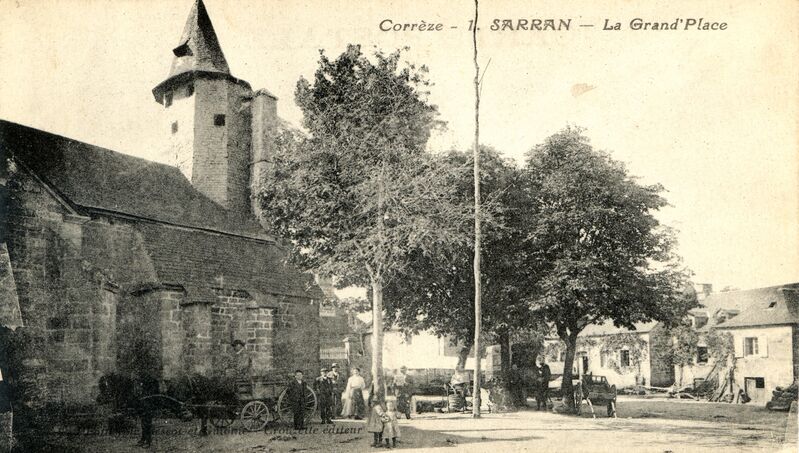

Les travaux de 1931 : L’ancien clocher, au début du siècle, était en fort mauvais état et menaçait de s’effondrer ; il fut démoli et reconstruit malheureusement d’une façon différente de ce qu’il était. Le nouveau clocher a perdu de la hauteur ainsi que son toit en pointe, à base octogonale. A l’intérieur de l’édifice, les murs étaient recouverts d’un enduit, les pierres furent mises à nu et jointoyées. Ces travaux furent réalisés par les maçons de Sarran.

L’église St-Pierre-es-Liens, à la mémoire de l’apôtre Saint-Pierre, daterait du début du XVe siècle, à en croire la date de 1409 inscrite sur une des clefs de voûte. Elle connut plusieurs réparations et un agrandissement au XIXe siècle : l’ajout de deux chapelles latérales vers 1887, sur l’initiative de l’Abbé Beaujean. C’est une église de style roman, avec une nef à chevet plat et deux chapelles latérales, ainsi qu’un clocher-mur, caractéristique du Limousin. L’histoire de ses cloches est intéressante car l’une daterait de 1493 et l’autre aurait été cachée pendant la période révolutionnaire afin d’être protégée de récupération de la fonte pour fabriquer des canons.

A l’intérieur, plusieurs objets ou éléments de mobilier sont remarquables :

- La vierge de piété en bois est datée du XVe siècle. L’œuvre représente la Vierge recevant le corps du Christ qui vient d’être descendu de la croix.

- Le retable-tabernacle permet de poser les objets du culte qui ne peuvent pas être posés sur l’autel consacré. Le tabernacle contient l’hostie et le calice pour l’Eucharistie, le moment de communion entre les fidèles et le Christ. Celui de l’église de Sarran est daté du XVIIe siècle et proviendrait du couvent des Récollets de Tulle. C’est un ensemble de trois parties sculptées qui permet de transmettre des messages par les images.

- Deux bas-reliefs en bois sculpté situés dans le chœur de l’église représentent deux évènements bibliques, les Noces de Cana et la Cène.